| [工具の用意] | [添付部品の確認] | [部品組み付け方向の注意] | [組立の手順] |

本キットを組み立てるには,ハンダづけ作業を伴います。以下,組立に際して必要と思われる工具類です。

ハンダづけ道具(ハンダごて(20W〜30W),ハンダ(0.8mmから1mm程度の電子工作用),液体フラックス,ハンダ吸い取り線)ニッパ,ラジオ・ペンチ,#2番,#0番プラス・ドライバ(時計ドライバ),ワイヤストリッパ,カッタナイフ,ピンセット,対角7mm,8mmスパナ,デジタル・テスタ,穴開け加工道具(ドリル,キリ,ヤスリ,スケールなど)等,必要に応じて用意してください。また、ホット・ボンドやマスキング・テープなども有れば便利です。安全性を考慮して軍手や水を入れた洗面器なども準備してください。火傷対策や防災の備えになります。

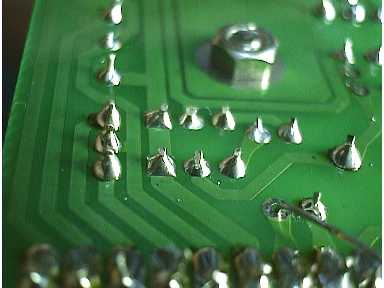

ハンダづけのコツは,基板へ部品のリードを通して少し曲げてしまいます。リードを曲げる事が出来ない部品は,部品実装後マスキング・テープで固定すれば両手が使えます。そして基板をひっくり返してハンダごてでパターンとリードを同時に加熱しそこへハンダを溶かし込めば綺麗に出来る筈です。十分ハンダが行き渡った所で静かにハンダごてを外しハンダが固まったらニッパで余分なリードを切断します。隣のパターンとタッチしない様に注意してください。一度、固まったハンダを再度加熱するときは,液体フラックスを併用すると上手く行きますので試してください。取り付け場所を誤ってしまった実装部品を取り外す場合,無理をせずハンダ吸い取り線を使ってハンダを除去してから取り外してください。ハンダ吸い取り線の使い方は,除去するハンダへ吸い取り線をあてがいその上からハンダごてで加熱します。ハンダが溶けだすと毛管現象によって吸い取り線へ溶けたハンダが吸い上げられるという仕組みです。

| 品名 | 品番 | 数量 | 穴あけサイズ |

| トグルスイッチ(SW1) | MS239F-6P | 1 | 6.2mm/min |

| ★プッシュスイッチ(SW2) | MS650-3P | 1 | 4.8mm/min |

| プッシュスイッチ(SW3,SW4) | MS650-2P | 2 | 4.8mm/min |

| ★FET(Q1) | 2SK1298 | 1 | |

| ★トランジスタ(Q2,Q3) | 2SC1815 | 2 | |

| 抵抗(R1,R2,R4,R5,R6) | 2.2Kオーム 1/8W | 5 | |

| 抵抗(R3) | 1Kオーム 1/8W | 1 | |

| ★圧電ブザー(BZ1) | TMB-05 | 1 | 警告音用に必要 |

| ★電解コンデンサ(C3) | 100μF10V | 1 | |

| ★電解コンデンサ(C1) | 220μF 25V | 1 | |

| 積層セラミック(C2,C4) | 104(0.1μF) | 2 | |

| ★LED(D1) | RED | 1 | 3.1mm/min |

| ★LED(D2) | GREEN | 1 | 3.1mm/min |

| ナベビス | 3X10 | 1 | |

| ナット | 3N | 1 | |

| プリント基板 | PC POWER UP REV4.0 | 1 | |

| 電源コネクタ(電線加工済み) | 4P(黄、黒、黒、赤) | 1 | |

| コントロール出力コネクタ | 4P | 1 | |

| 出力用電線 | 青、橙 | 各1 | |

| インシュロックタイ | 結束バンド | 1 | |

| フラットケーブル | 10P | 1 | |

| ナイロンソケット(電線加工済み) | 2Pサーミスタ接続用 | 1 | |

| ジャンパーポスト | 2Pサーミスタ接続端子 | 1 | |

| 熱収縮チューブ | 1φ(サーミスタ絶縁用) | 1 |

(注意)

本体を固定するパネルは,このキットに添付されておりません。お好みに応じて用意してください。基板に部品を実装する前にパネルへ部品位置のレイアウトを転記してください。

フルセットキットの場合,温度計モジュール(TX-100)が同梱されています。ただし,初期不良等のトラブルに関しては温度計モジュールの製造メーカにご相談ください。

セット内容に不足品や不良品が発見された場合,必ず組み立てる前に購入元へメールでお申し出ください。発送日から7日間以内であれば対応していただけるように依頼してあります。電話での連絡は,迷惑がかかりますので絶対に避けてください。

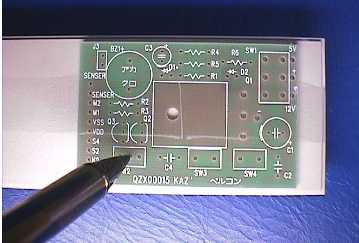

このペルチェコントローラは,私(KAZ’[ニフティID:QZX00015])が設計したものですがみなさんからの要望でキット化を企画しました。みなさんのお手元にこのキットが届くように企業の方のご理解とご協力があって実現できました。万が一,トラブルが発生した場合でも,マナーを重んじて問い合わせてください。くれぐれもお願いしておきます。

上記ペルチェコントローラキットのセット内容一覧にて★印を記した部品には,定めた組み付け方向があります。正しい方向に実装してください。

| ★プッシュスイッチ(SW2) | *プッシュスイッチのノブは,引っ張ると外せます。 |

| スイッチ本体にMS-650と刻まれた方向に注意します。 | 実装方向は写真のように実装します。 |

| ★FET(Q1) | *ビス・ナットで固定してからハンダづけをする。 |

| 部品番号が印刷された面を基準にします。向かって左より「G(ゲート)」「D(ドレイン)」「S(ソース)」となります。 | 定格で使用する場合,ヒートシンクは不要です。 |

| ★トランジスター(Q2,Q3) | *実装方向を間違えて通電すると瞬時に壊れます。 |

| 部品番号が印刷された面を基準にします。向かって左より「B(ベース)」「C(コレクタ)」「E(エミッタ)」となります。 | 基板に印刷されたマークに従って実装する。 |

| ★圧電ブザー(BZ1) | *基板完成後,白いフイルムをはがしてください。 |

| プラスマークが印刷された長い方のピン・リードが「+」です。 | BZ1+の方へ長いピン・リードをあわせます。C3の実装方向も参考にしてください。 |

| ★電解コンデンサ | *極性を間違えて実装すると破裂する場合があります。 |

| マイナスマークが印刷された短い方のピン・リードが「−」で長い方が「+」になっています。 | |

| ★LED | *基板に印されたシンボルマークと照らし合わせて極性を確認してください。 |

| |

| ほんの少しだけ長いピン・リードが「A(アノード)」で短い方が「K(カソード)」になっています。 | |

このキットを組み立てた後,パソコンの5インチベイに組み込む前提で手順を説明しています。

1,ブランクパネルに温度計モジュール(TX-100)とコントローラ基板の穴あけ位置を転記する。

|

|

| ブランクパネルにコントローラ基板をセロテープで仮止めしスイッチやLEDの位置を転記しておく。 | 温度計モジュール(TX-100)とコントローラ基板が接近するとセンサのコネクタを装着する際に難儀する。 |

温度計モジュール(TX-100)の外形サイズは,TX100SIZ.gifを参考にしてください。もしもTX-100を分解する場合は,予め温度計モジュール単体で動作する事を確認してください。最終的にTX-100は,ホット・ボンドでパネルに固定します。レイアウトを決定する際に注意する事柄は,TX-100とコントローラ基板が干渉しないように配慮してください。後述する温度センサのコネクション・スペースをも確保してください。

コントローラ基板に実装する部品の内,パネルに穴あけ加工が必要なのは,SW1,SW2,SW3,SW4,D1,D2です。圧電ブザーのところにも1mm程度の穴を3カ所ほどあけておくと警告音がよく聞き取れます。取り付け位置のセンタが記せないところは,ピン・リード穴の対角線などから割り出してください。

|

|

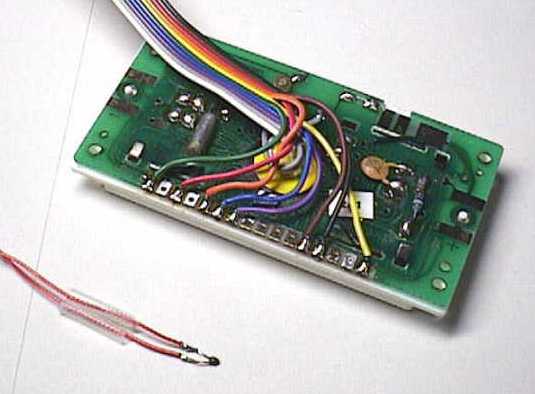

組み付ける順番は,基板に対して背の高さが低い部品から固定します。つまり抵抗からと言う事です。次にC2,C4やセンサを接続するジャンパ・ポストへと順々に背の高い部品を取り付けてそれぞれにハンダづけを施します。

| |

| ハンダづけは,適度な温度のこて先で基板の銅箔及び部品のリード線を同時に加熱するようにあてがいます。そこへハンダを溶かし込んでいきます。 | 溶かし込むハンダの量はハンダ面から観察して小さなインディアン・テントの様になっていれば合格でしょう。風船のように膨らだ場合ですとハンダの量が多いか加熱不足かと思います。 |

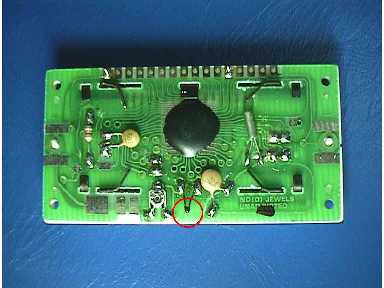

| 部品実装サンプル写真(以下,リンク先からは,ブラウザの「戻る」ボタンを押してください) |

|

温度計モジュール(TX-100)とコントロール基板を接続するためのフラットケーブルを準備します。

| コントローラ基板のポート | K3 | K2 | S2 | S4 | VDD | VSS | M1 | M2 | SEN | SEN |

| フラットケーブル配線色 | 黒 | 茶 | 赤 | 橙 | 黄 | 緑 | 青 | 紫 | 灰 | 白 |

|

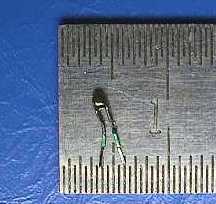

5,温度計モジュール(TX-100)の動作チェックとサーミスタの摘出

| |

これから説明する作業が最も難しいかもしれません。加えてサーミスタを紛失したり壊してしまうと補修部品の入手に困難を極めるため無駄な出費と時間を強いられます。注意事項をよく理解して慎重な作業をお願いします。

|

|

|

7,温度計モジュール(TX-100)とコントローラ基板を接続する

|

| |||||||||

| フラットケーブル配線色 | 緑 | 赤 | 橙 | 青 | 紫 | 茶 | 黒 | 黄 | 白 | 灰 |

| TX-100ポート番号 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | サーミスタの元ポイント | |

それでは,組み立てたコントローラをベイ・パネルへ組み付ける前に動作試験を実施しておきましょう。注意として現段階では,ペルチェ素子を接続しない事と使用する電源ユニットがパソコン用の場合,必要であれば,適切な負荷(ハードディスク等)を接続するなどして正しく動作するように準備します(本格的には専用の定電圧電源装置の導入を勧めます)。もしも,試験結果が異なる場合は,トラブルシュートを参考に原因を調べてください。

温度計モジュール(TX-100)に乾電池を取り付けてください。(極性に注意)センサが接続されていないと液晶パネルには温度表示がされません。センサが接続されているのにも関わらず温度表示がされない場合,直ちに乾電池を抜いて原因を調べてください。室温が表示されたら[HI]温度と[LOW]温度を設定出来るか試してみます。設定方法は,取り扱い説明を参考にしてください。全ての設定が出来る様で有れば,ペルチェ用電源をペルチェコントローラに接続してください。次に[HI]温度を33℃〜35℃に[LOW]温度を室温よりやや低い数値に設定します。ペルチェ用電源を投入したならペルチェ動作LED(Green)が点灯しているか確認してください。コントロール出力(橙,青リード間にテスタを接続して出力電圧を確認してください。

サーミスタを指で摘んでいると温度計の表示が上がって行きます。そして[HI]の設定温度を越えると「ピー」とアラームが鳴り警告のLED(Red)が点灯する事を確認します。次に,サーミスタへ冷風を当てるなどしてセンサ温度を下げて行きます。[HI]の設定温度以下に成るとアラームが止まり警告のLEDが消灯します。更に温度が下がり[LOW]の設定温度に成った時、ペルチェ動作LEDが消灯するとともに出力電圧が切断されたら動作試験合格です。念のためにセンサ温度を上昇させて[LOW]温度に達した時,ペルチェ動作LEDが点灯し出力電圧が確認出来るか試しておくと完璧です。ただし,[LOW]温度を通過しペルチェ動作LEDが点灯するまでに10秒ほど要する場合は,SW2の実装方向を確認してください。

基本動作に問題が無ければ,ベイ・パネルに温度計モジュール(TX-100)とコントローラ基板を組み付けます。可能であれば,仮に固定しているLEDのハンダづけを吸い取ってフリーにしておきます。温度計モジュール(TX-100)は,ホット・ボンドを用いて固定すると簡単で便利です。コントローラ基板に実装したスイッチ類の固定ナットを調節してパネルに合わせてみます。少々の位置ずれは,スイッチのピン・リードを再加熱(除くSW1)すると修正可能な場合もありますが,吸収出来なければ丸ヤスリで調節してください。固定の目処が立てばLEDの極性を再度確認しておきます。スイッチ類のナットは,電解コンデンサC1の高さに合わせておくと良いでしょう。SW1の場合,ナットを使用すると高さが適合しない事が考えられます。ナットを外してワッシャのみにすると良いかも知れません。パネルに上手く固定出来たらLEDをパネルの穴に固定します。それぞれのピン・リードをハンダで固定して余分なリードは,切除しておきましょう。

組付完了後ペルチェ冷却装置にコントロール出力の配線(極性注意:橙(+),青(−))とセンサユニットをCPU等に取り付けます。改めて,[HI]の設定温度と[LOW]の設定温度を理想的な値に設定して実際に動作させ冷却装置が目論み通りの動作をするか試してください。全て合格ならマシンの空きフロントベイにペルチェコントローラを組み込んで完成です。

![]()